爱在深秋,敬在重阳。今年的重阳节,海盐县人大常委会组织我们赴嘉兴市“长山河时代印记馆”参观,重温那四十年前激情燃烧岁月里长山河开挖的场景,让我们度过了一个美好而有意义的节日。

长山河时代印记馆,记叙了长山河用肩挑背扛开挖河道的动人故事,讲述了那与天斗与地斗可歌可泣的感人事迹,珍藏了那克服困难、勇于奋战,凭双手开挖出长山河奇迹的图画。

进入馆内,映在面前的有“引入区”“一场战役”“一段奇迹”“一种精神”“一片真情”“一个未来”“一面旗帜”等七大板块。它以丰富的历史文物、翔实的历史资料、多样的表现方式,生动地记载和展示了长山河的历史,让大家对其中所蕴含的文化历史、精神品质,有了更深入更直观的了解。她也是杭嘉湖南排工程的缩影。

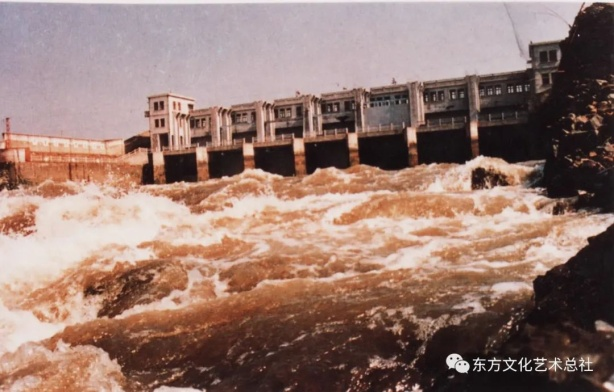

嘉兴是一座江南水乡的历史文化名城,依水而建,依水而兴,素有鱼米之乡、丝绸之府的美誉。然而,水也是嘉兴之痛。千百年来,一直饱受洪涝灾害,受太湖洪水和西部洪水的双重威胁,水乡人民心中一直有个期盼,希望有那么一天,能够征服水害,使农田旱涝保收,百姓安居乐业。人民的期盼,就是党委、政府一切工作的出发点和落脚点。从20世纪50年代开始,在总结历代治水经验教训的基础上,各级政府和广大水利工作者,通过分析论证,从通盘治理的角度,寻求解决太湖和杭嘉湖水患的新途经,经过反复的论证,杭嘉湖南排工程规划设计方案,逐步趋向成熟。1974年2月20日水利部以(39)号文件,批准了杭嘉湖南排工程规划方案,1975年国家计委下达(406)号文件,将杭嘉湖南排工程列入国家水利基本建设浙江省重点工程。事后,浙江省委决定,将杭嘉湖南排一期长山河开挖工程,交给了嘉兴地区。1978年冬,嘉兴正式拉开了长山河工程开挖的序幕,也揭开了杭嘉湖水利建设崭新的一页。

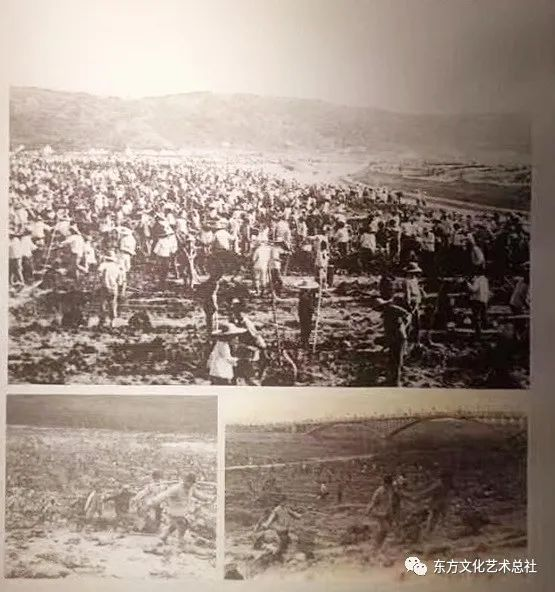

长山河位于海盐县澉浦镇,其旁边有座山,名曰长山。所挖河道流经于长山入海口,故名长山河。长山河全长66.71公里,其中海盐段18公里,它是杭嘉湖南排工程的重要组成部份,堪称重中之重。自1978年11月开始,来自嘉兴地区的30万大军,在绵延41.29公里的工地上,打响了一场著名的水利战役长山河土方开挖工程。当时条件十分艰苦,劳动者吃在工地,住在简易棚中或借用当地农民房,地上铺着稻草或着地而卧。晴天争着干,雨天抢着干,晚上加班干,晴天一身汗,雨天一身泥,艰苦程度不言而喻。工程前后历时43天,开挖土方1160万立方米。那个时代既没有挖土机,也没推土机,硬是凭着劳动者的精气神,靠着一条扁担、一副簸箕、一杆铁撬,用双手、双脚、双肩挑出了一条集防讯、灌溉、航运兼用的大型水利工程一一杭嘉湖南排长山河工程,创造了肩挑背杠开挖河道的时代奇迹。这一期工程的圆满竣工,为整个杭嘉湖南排工程的建设打下了坚实的基础,保证了工程顺利实施和完工。开辟了杭嘉湖平原上北水南排、低水高走的水利奇迹,为嘉兴筑起了一座历史的丰碑。

提起长山河的开挖,有点年纪的嘉兴人都保留着那段光辉岁月的记忆。作为直接参与开挖长山河工程和后期部分工程建设的我,更是心潮澎湃,感慨万干,难掩自豪之情,当年那敲锣打鼓欢送劳动者的情景,工地上红旗招展、口号阵阵的劳动场面都历历在目。

1978年,我参加工作的第二个年头,也是我刚好迈入20岁行列。在10月份的一天,公社党委赵书记交给我一项光荣而又艰巨的任务,要我随齐家民兵营指挥部一起,出征长山河工程的开挖工作,具体负责宣传报道和上情下达的联络工作。赵书记语重心长地对我说,这是组织上对你的信任,也是对你的鞭策,更是一次考验。那时,由于年轻,初出茅庐,血气方刚,不懂工作的艰巨性和复杂性,不加思索地表示,一定完成好组织交给的任务。但一进入到工地后,我就感到压力山大,没有见过这样的大场面,有种无处着手的感觉,好在后来的几天里,在指挥部同志们的帮助下,适应了这项工作。作为一名工地上的宣传报道员,可以不参加工地劳动,但为了贴近生活,了解民工生活和实战情景,我基本上做到白天与民工们一起参加劳动,晚上整理资料,自认为这样整出来的资料,有血有肉,内容丰满。

我们齐家民兵营,自10月份进入工地现场,在县指挥部召开长山河开工誓师大会后,也召开了动员会议。会后,大队与大队之间、生产队与生产队之间开展了劳动比赛,一时间,工地上人山人海、红旗飘扬,不怕苦不怕累加油干的口号声响彻云霄。从早到晚,男人们肩挑担子,步履稳健,女人们不甘示弱,你追我赶,犹如千军万马,干劲冲天,涌现了许多动人的故事和感人的事迹。

当年红星大队的民兵连长,如今已是78岁的俞有金老人,在长山河的开挖战场上,既当指挥员,又当战斗员,始终坚守在工地第一线。每天做好全连工作的安排和与上级的联系,每天做好土方的测量和分配,每天做好工程的记录和质量的检查,还要完成每天自己肩挑的土方任务,他每天出工的时间要比民兵们多近二小时。榜样的力量是无穷的,在他的带领和影响下,民兵们个个斗志昂扬,精神焕发。让我印象深刻的还有,中星大队民兵连的张月良,是一位共青团员和文艺骨干,自开工至完工,一直坚守在工地上,从不叫苦喊累。大概开挖到第13天,在挑泥过程中,不小心刺破了脚后跟,去工地医务室包扎,医生看了后,感到比较严重,给他开了三天的病假诊断,而他一声不吭地把诊断书放在衣袋里,继续上了工地。指挥部负责人,看到他一拐一拐的,了解了情况后劝他回去休息,他嘴上答应着,就是不下火线。晚上我俩聊起了此事,他说,我年轻没事,撑撑就过去了。就这样,第二天又上了工地。我被他的精神所感动,写了一篇《轻伤不下火线》的战地报道,刊登在工地的宣传栏中,工地广播连续二天播放。他的事迹引起了强烈的反响,县指挥部也把这篇报道,刊登在海盐战报上,并在广播中播送,还被推荐到县广播站进行播放,进一步鼓舞了民工们的积极性。事后,我也被指挥部评为优秀报道员。工地上像俞有金、张月良这样的领导和民工还有许多许多。他们当中,有父母、亲人生病不回家探望的,有轻伤不下火线的,有帮助体弱者的,还有拾金不昧的。大家心往一处想,劲往一处使,拧成一股劲,大干苦干加巧干,终于,提前完成了县指挥部交给的任务。

当年,那种感人的场面,那种吃苦耐劳、无私奉献的精神,现在看来是难以想象的。可能现在的年轻人,很难想象到那种战天斗地、热火朝天、真实动人的场面,甚至会觉得不可思议,也不能做到像前辈们那样吃苦耐劳、肩挑背扛、无私奉献。

四十多天工地的奋战,那一幕幕动人的场面,一件件感人的事迹,无不体现了海盐人民崇高治水精神,用实际行动谱写了一曲曲精神颂歌,令人动容。

在此后的二十多年里,经过一代又一代建设工作者的不懈努力,到2000年,杭嘉湖南排主要工程全面建成。南排工程的建成,为杭嘉湖平原的经济社会发展筑起了一道坚实的安全屏障。但同时也使处在杭嘉湖东南上游的海盐,变为了下游。为了彻底解决这个问题,我作为嘉兴市的一名人民代表,在嘉兴市第二届人民代表大会上,同朱干生等九名代表一起,联名向大会提出了关于解决长山河的后续维护和遗留等工作的提案。最后,在上级部门的重视下,得到了圆满解决。

站在长山河岸上,仰望长山河时代印记馆,回忆当年的开挖场景,思绪万千,敬仰之情油然而生。当年参加长山河开挖的长辈们,大都已经是暮年老人了,有的甚至已与世长辞了。但他们创造的长山河精神,将永放光芒,让人敬仰!

(机关一分会 金松林)